La Iglesia de San Agustín en Madrid

Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento

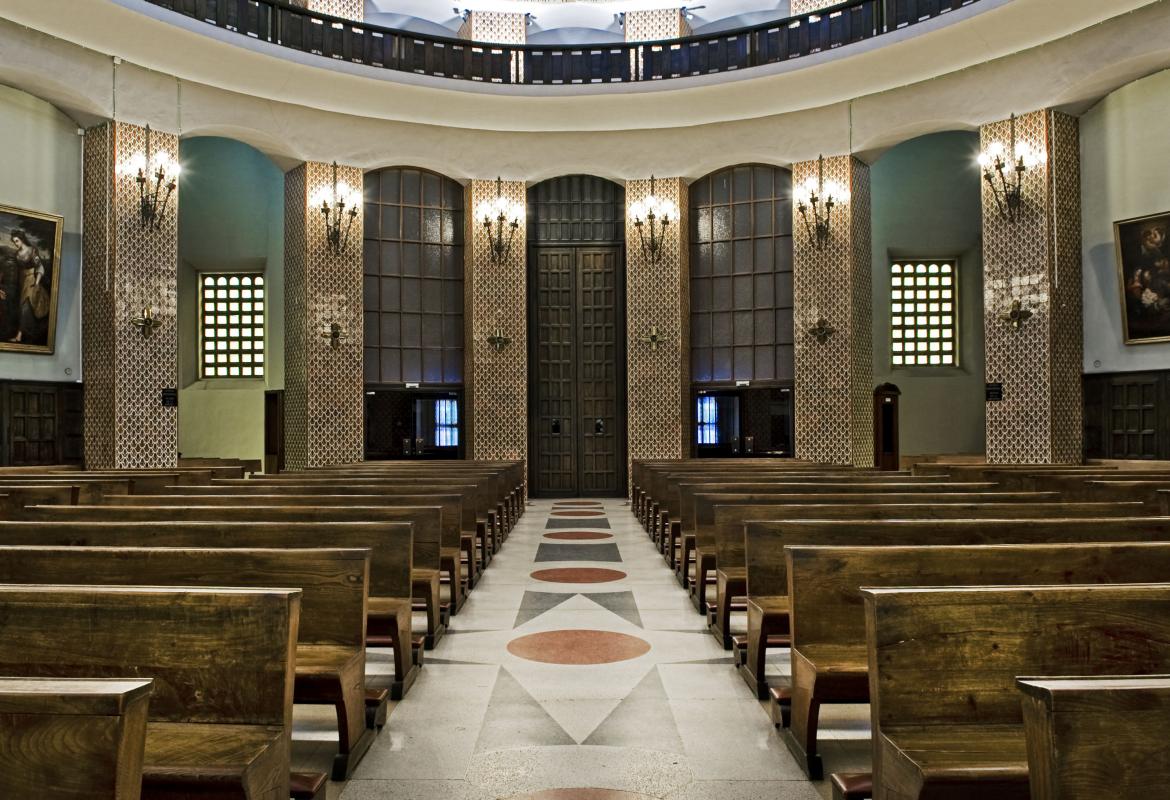

Imagen cabecera

Descripción

Este inmueble es uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa del siglo XX existentes en la Comunidad de Madrid, que reinterpreta de manera muy personal formas y conceptos de la arquitectura del Renacimiento y el Barroco. Emplea sistemas constructivos de gran belleza plástica adaptados a las condiciones socioeconómicas de su momento, a lo que se suma la intervención de buenos artistas en la decoración del templo. Se trata de una obra modélica y singular, una de las más relevantes concebidas por el arquitecto Luis Moya y que supuso un punto de inflexión en su producción eclesiástica al sentar las bases para el desarrollo de sus proyectos posteriores dentro de esta tipología.

Valores que justifican la declaración del bien

La iglesia parroquial de San Agustín es una construcción exenta compuesta por un templo de planta elíptica desarrollado en dos niveles y un centro parroquial desarrollado en cuatro niveles adosado por su parte posterior, que forma parte inseparable del mismo. Se adapta en su configuración general a la forma rectangular de la parcela primitiva, ofreciendo fachada a las tres calles perimetrales y retranqueándose de la medianería, donde se sitúa un acceso peatonal.

Estructuralmente se concibe como un doble anillo elíptico concéntrico, con muros de contención dispuestos radialmente entre ambos delimitando capillas, cortavientos o alojando las escaleras. El doble anillo está intersectado por cuatro capillas mayores de planta circular, dispuestas diagonalmente y por el presbiterio que prolonga el eje mayor de la elipse. La cúpula apoya en el tambor que prolonga el anillo interior.

La planta semisótano está ocupada por salones parroquiales de configuración libre, de claras influencias borrominescas, cubiertos por bóvedas tabicadas de ladrillo. Cuenta también con despachos, almacenes y locales de instalaciones. Incorpora un complejo de escaleras para evacuación directa hacia la calle de Felipe Pérez y González. La parte posterior, situada a nivel de planta baja, es un cuerpo de triple crujía donde se sitúa el acceso a los despachos parroquiales y viviendas.

La planta principal está elevada respecto a la calle de Joaquín Costa, presentando una potente plataforma con tres escalinatas de acceso. El pasillo lateral situado en la medianería este, que conecta las calles Joaquín Costa y Fuente del Duero proporciona el espacio para acceder al interior del templo por dos puertas secundarias reduciendo las barreras arquitectónicas. Tras la fachada hornacina se sitúa un vestíbulo con carácter de cortavientos, revestido de azulejo.

El espacio litúrgico, dominado por la gran bóveda tabicada de 24 x 19,20 m, está articulado horizontal y verticalmente. La bóveda tabicada de rasillas está sustentada por un sistema de nervaduras de ladrillo que definen una estrella de veinte puntas, entre cuyos apoyos se sitúan otras tantas ventanas con forma de arco rebajado, a las que se confía la iluminación general del templo. Por debajo de su nivel, y dentro de lo que sería el tambor de la cúpula, se sitúan huecos verticales con vidrieras, de carácter decorativo antes que funcional y un friso con pinturas murales que representan escenas de la vida de San Agustín. Continuando hacia abajo, y con acceso desde el deambulatorio anular que rodea el espacio central, aparece una galería con huecos que reproducen la forma de las ventanas superiores y tribuna corrida en voladizo, solo interrumpida por el presbiterio.

El cuerpo inferior de los muros por debajo de la tribuna y galería está articulado verticalmente mediante pilastras de ladrillo que separan los distintos espacios, capillas y escaleras asociados al principal.

El presbiterio en su estado actual no se corresponde con el proyectado por Luis Moya, ya que se han modificado los niveles y la traza de las escalinatas, así como la posición del altar, habiendo desaparecido el primitivo baldaquino. Presenta dos espacios separados por columnas a modo de iconostasis, con cubiertas cupuliformes y paramentos forrados de mosaicos.

Al espacio litúrgico principal se abren las cuatro capillas circulares cubiertas por sencillas cúpulas, dedicadas a Sacristía, Baptisterio y exposición del Santísimo Sacramento, mientras que la cuarta se encuentra bajo la advocación de Santa Filomena. La planta principal se completa en su zona posterior con despachos y viviendas.

La fachada principal, en su configuración actual, es una simplificación del último proyecto dibujado en 1955, suprimiendo los órdenes de columnas superpuestas que lo decoraban. Se trata de una fachada espadaña con un cuerpo inferior dominado por una gran hornacina, flanqueada por dos pequeñas torres con remates cilíndricos y huecos en celosía, que alojan escaleras. Dos capillas laterales de menor altura, cuya envolvente es octogonal, completan el cuerpo inferior. El cuerpo superior, con carácter de espadaña aunque no incorpora campanas, está dominado por un edículo central con la imagen de la Virgen, flanqueado por las figuras de dos ángeles. Bajo ellos, se abren tres arcos que dibujan un plano cóncavo.

Las fachadas están construidas con fábrica de ladrillo visto tomado con mortero mixto de cal y cemento. Los huecos de ventanas están provistos de recercados de piedra artificial, en unos casos, y protegidos por celosías del mismo material en otros. Presentan elaboradas articulaciones verticales con pilastras de ladrillo que reflejan el orden interior y líneas de imposta de piedra artificial que aligeran y alegran la composición. La cubierta del elipsoide central se realiza con una superficie cónica de pizarra.

La linterna, de planta elíptica, rematada con una esbelta pirámide y bolas sobre las delgadas pilastras que la conforman, se sitúa en la mejor tradición clásica que arranca del renacimiento. El edificio transmite una sensación unitaria y coherente, de obra perfecta y acabada. Su aspecto exterior es armonioso, combinando ladrillo, piedra artificial blanca y pizarra, sobre un basamento y escalinatas de granito. Es en ese aspecto una obra modélica y singular, debiendo ser considerada uno de los mejores frutos de la arquitectura de su época.

Galería de imágenes

Libro 10/XX. ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA PROTEGIDA en la Comunidad de Madrid

La arquitectura del siglo XX es un tipo de patrimonio muy sensible a las transformaciones urbanas, por lo que su protección es una herramienta clave de la Administración para conservar para las futuras generaciones estos ejemplos paradigmáticos de la arquitectura española.

10/XX. Arquitectura contemporánea protegida en la Comunidad de Madrid tiene como objetivo difundir los valores relevantes de los inmuebles, que los han hecho merecedores de ser especialmente protegidos y concienciar a la sociedad del valor cultural y arquitectónico de tantas construcciones del siglo XX que conforman nuestro paisaje urbano.

El libro recoge los estudios históricos realizados para su declaración y se completa con fotografías históricas y con los planos de los proyectos, para trasladar de manera completa los valores originales de los edificios y las ideas que están detrás de su concepción.