Arquitecto de Madrid: Antonio Palacios

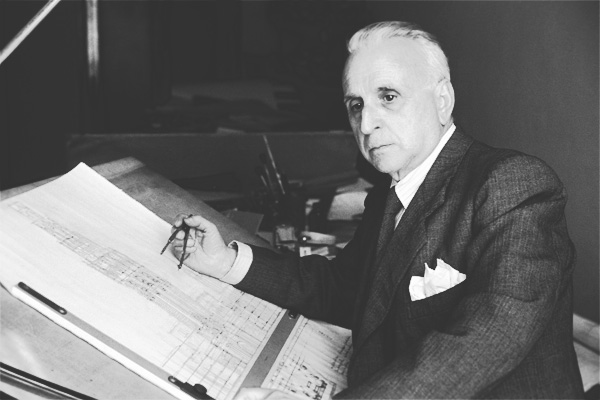

Considerado uno de los arquitectos más importantes e influyentes en España durante la primera mitad del siglo XX, Antonio Palacios fue el responsable de algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid que contribuyeron a transformar la antigua villa barroca en una metrópoli moderna.

Biografía y características de su obra

Imprescindible

Antonio Palacios irrumpió en el panorama madrileño de comienzos del siglo XX con una serie de obras que lo consagrarían como una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna. Bajo el epígrafe «Imprescindibles» hemos seleccionado aquellos edificios más importantes y significativos de su dilatada trayectoria profesional, como son el Palacio de Comunicaciones, el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula o el Círculo de Bellas Artes. Se trata de construcciones que pueden catalogarse como singulares, puesto que responden a tipologías edilicias que no tuvieron continuidad en su obra, pero también porque son las que mejor resumen las características de su arquitectura.

Por este último motivo no podían faltar en esta selección el Banco Español del Río de la Plata, la casa palacio del Conde Bugallal y la Casa Comercial Palazuelo, como ejemplos representativos de la arquitectura comercial y doméstica que desarrolló Palacios. Además, todos estos edificios tienen en común su excepcional ubicación, ya sea en grandes plazas como Cibeles y Cánovas del Castillo, en calles de importancia histórica y artística como Mayor, Alcalá y Gran Vía, o en un contexto aislado que favorece su contemplación como es el caso del Hospital de Jornaleros en la calle Maudes.

Ante la complejidad que estaban alcanzando las redes de telecomunicaciones y el incremento de usuarios, en 1904 el Estado convocó un concurso para la construcción de un nuevo edificio que albergase los servicios de correos y telégrafos en un solar perteneciente a los desaparecidos Jardines del Buen Retiro. De todos los proyectos participantes, resultó ganador el presentado por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, dos jóvenes arquitectos que no superaban entonces los 30 años de edad. Su propuesta destacaba por saber conjugar la monumentalidad y el carácter simbólico que debía caracterizar a un edificio institucional con la distribución funcional y racionalista de los espacios. Con la colocación de la primera piedra el 12 de septiembre de 1907 quedaban inauguradas las obras, que no finalizarían hasta 1918.

El edificio impresiona por sus dimensiones, que cubren una superficie de 12.207 m2, y por su imponente formalización externa que combina influencias historicistas, especialmente del Neoplateresco, con referencias estilísticas del Modernismo, la arquitectura norteamericana y la Secession vienesa que Palacios acierta a reelaborar e integrar creando un conjunto homogéneo. Destaca su gran fachada principal de piedra caliza que se adapta al trazado circular de la plaza mediante el juego de volúmenes que consigue con las dos torres pentagonales que la flanquean y con las dos alas laterales que se proyectan, una hacia la calle de Alcalá y otra hacia el Paseo del Prado, en la que se abre un pórtico con columnas. Corona el edificio un cimborrio octogonal provisto de un reloj que, al igual que el resto de cuerpos verticales, remata en una crestería con pináculos.

En el interior Palacios despliega un programa basado en la organización espacial y la moderna concepción estructural. Divide las dependencias en dos cuerpos, uno orientado hacia la plaza de Cibeles, destinado a albergar las funciones de gestión y operaciones, y otro ubicado en la parte posterior, destinado a la dirección y administración. Ambos están separados por el denominado pasaje de Alarcón, un corredor que comunica la calle de Alcalá con Montalbán cuyas entradas están decoradas con arcos carpaneles. En uno de sus extremos el pasaje se abre formando un amplio patio que estuvo destinado a alojar el parque móvil de reparto.

Uno de los espacios más interesantes es el vestíbulo principal, al que se accede desde el exterior por una grandiosa escalinata. Con planta cruciforme, tres niveles de arquerías de medio punto y cubierta acristalada, su diseño está inspirado en el Palacio de Cristal del Retiro, obra del que fuera maestro de Antonio Palacios, Ricardo Velázquez Bosco. En este espacio estaban ubicados los servicios de Correos, Telégrafos y Teléfonos; mientras que en la denominada Sala de Batalla se organizaba el reparto de la correspondencia.

Desde su inauguración el Palacio de Comunicaciones se convirtió en epicentro del Madrid «moderno» que durante las siguientes décadas se levantaría en tono a la Gran Vía y el eje Recoletos-Castellana. Su aspecto catedralicio le valdría el popular sobrenombre de Nuestra Señora de las Comunicaciones y con el tiempo llegaría a ser uno de los principales iconos de la ciudad. El edificio mantuvo su uso como principal centro del servicio telegráfico y postal en España hasta comienzos del siglo XXI. Durante ese período de tiempo se realizaron en su interior algunas reformas destinadas a optimizar el espacio y actualizar unas instalaciones que tenían que atender las demandas de un mayor número de usuarios que comenzaría a decrecer con la aparición de nuevas formas de comunicación interpersonal.

En el año 2003 el inmueble fue adquirido por al Ayuntamiento de Madrid y desde 2007 es la actual sede de la alcaldía. Para adaptarlo a sus nuevos usos se llevó a cabo un ambicioso proceso de remodelación que incluyó la creación de nuevos espacios de uso público, como varias salas de exposiciones y un auditorio, y la colocación de una cubierta de cristal sobre el pasaje de Alarcón y el antiguo aparcamiento de furgonetas. El proyecto permitió recuperar algunos elementos arquitectónicos originales, como las vigas de hierro, en cuyo diseño colaboró Ángel Chueca Sainz, los suelos acristalados de las pasarelas que recorren el vestíbulo principal o el tragaluz y los volúmenes de la antigua Sala de Batalla, hoy transformada en Salón del Pleno. Asimismo ha permitido poner en valor buena parte de su decoración, como los azulejos de la casa Manuel Ramos Rejano o los motivos escultóricos que Ángel García Díaz realizó tanto para el interior como para la fachada.

Antonio Palacios recibe el encargo de proyectar el edificio del Banco Español del Río de la Plata en 1910, momento en el que, junto con su amigo y socio Joaquín Otamendi, se hallaba inmerso en la construcción de dos de sus obras más emblemáticas: el Palacio de Comunicaciones y el Hospital de Jornaleros de Maudes. Para la construcción de su sucursal madrileña la entidad bonaerense había adquirido un solar ubicado en la confluencia de la calles Alcalá y Barquillo, en el que estaba situado el palacio de los marqueses de Casa-Irujo, célebre además por haber albergado en sus bajos el Café Cervantes. Las obras se iniciaron en 1911 y se prolongaron hasta 1918.

El edificio tiene planta cuadrangular, con cuatro alturas más un sótano, un semisótano y un ático coronado por una cúpula de vidrio que proporcionaba luz cenital al interior. La planta baja constituía el elemento principal, en el que se encontraba el gran patio de operaciones y las cajas y mostradores en los que se atendía a los clientes. Las plantas superiores estaban destinadas a despachos y salones de reuniones, distribuidos perimetralmente en torno a los corredores que rodeaban el patio central.

La racional distribución de los espacios interiores contrasta con la grandiosa monumentalidad del exterior; una constante en la obra de Antonio Palacios que en esta ocasión pretendía subrayar la solidez y el poder de la entidad bancaria y al mismo tiempo no desmerecer en un entorno en el que se levantaban edificios como el palacio de Linares, el palacio de Buenavista, el Banco de España o el mismo Palacio de Comunicaciones.

Sus fachadas evidencian el interés de Palacios por la arquitectura clásica, alimentado tras sus viajes por Grecia y Egipto, al tiempo que recogen las influencias tanto de Juan de Villanueva, de cuya obra era un gran admirador, como de su maestro Ricardo Velázquez y Bosco, responsable del diseño neoclásico de la fachada occidental del Casón del Buen Retiro. Ambas se disponen en forma de espejo a partir del eje que configura el chaflán, de manera que tienen un trazado idéntico. Sobre un zócalo de grandes dimensiones se eleva una serie de columnas jónicas estriadas hasta alcanzar la altura del cuerpo principal, alternando con vanos acristalados. Sobre el entablamento se levanta un segundo cuerpo, retranqueado, con columnas corintias pareadas formando un pórtico, tras el que se oculta la cúpula acristalada interior. En el chaflán se encuentra la entrada principal, flanqueada por cuatro cariátides esculpidas en piedra por Ángel García Díaz, responsable también de los detalles ornamentales de inspiración vienesa que decoran la fachada.

Entre 1944 y 1947, año en que se produce la fusión con el Banco Central, se llevaron a cabo en el interior diversas reformas que alteraron el diseño original Palacios, como el cierre del patio en el nivel principal para ampliar la superficie útil de la primera planta. En esa misma época se acondicionó el sótano para alojar cámara de seguridad y se llevó a cabo la ampliación del edificio con la adquisición del inmueble colindante en la calle Barquillo.

En la década de los noventa del pasado siglo, tras una serie de movimientos que darían lugar a la creación del Banco Santander Central Hispano, el edificio entra en desuso, destinándose únicamente a reuniones del consejo y relaciones institucionales. En el año 2000 es adquirido por el Ayuntamiento de Madrid que lo incluyó en la operación de cambio de inmuebles para trasladar el consistorio al Palacio de Comunicaciones y desde octubre de 2007 es la sede central del Instituto Cervantes.

La sede del Círculo de Bellas Artes de Madrid es uno de los edificios más emblemáticos del eje Gran Vía – Alcalá y principal escenario de la agitada vida cultural e intelectual que se desarrolló en la capital durante el siglo XX. Su construcción comenzó en 1921, dos años después de que los propios socios de la institución votaran a favor del proyecto presentado por Antonio Palacios a concurso y que el jurado previamente había desestimado por sobrepasar la altura municipal permitida. Este hecho contribuyó en buena parte a que las obras se demoraran más de lo previsto, hasta que intervino el gobierno con un decreto por el que lo declaraba Centro de Protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública.

El proyecto de Palacios supuso una ruptura con la convencional tipología constructiva de los casinos culturales y recreativos que proliferaron en España durante el siglo XX, generalmente organizados en torno a patios o galerías. En el Círculo de Bellas Artes opta por un diseño vertical, inspirado en parte en los grandes rascacielos americanos, en el que cada planta presenta diferente volumetría y reduce su escala a medida que el edificio gana altura. Sobre un gran zócalo, que se corresponde con el nivel de entrada, se levanta el cuerpo principal, recorrido por una serie de columnas pareadas de orden gigante que se convierten en triglifos a partir del entablamento. El cuerpo del ático está retranqueado, lo que proporciona espacio para situar una terraza con extraordinarias vistas a la ciudad, al tiempo que le permite jugar con las formas geométricas e introducir un volumen semicilíndrico, en un nuevo guiño al neoclasicismo. Corona el edificio un prominente torreón rematado por un escalonamiento.

A diferencia de otros edificios proyectados por Palacios, el interior del Círculo de Bellas Artes no está articulado en torno a un gran patio central. El acceso a los diferentes niveles se realiza por una escalera imperial de doble tiro situada en un extremo del vestíbulo principal, en el patio de manzana, del que aprovecha la luz natural a través de unos ventanales con vidrieras. Cada planta está destinada a unos usos concretos, tal como recogía el programa de necesidades reflejado en la memoria. Así, en la planta baja estaban el vestíbulo, una sala de exposiciones y un mirador; el entresuelo estaba destinado a pequeños espacios de ocio y un mirador, mientras que la planta principal albergaba el salón de baile, decorado por imponentes columnas corintias y una gran cúpula central. En el primer ático estaba la biblioteca y en el segundo la sala de reuniones de la junta directiva. En este mismo nivel se encuentra la hoy denominada «Sala de Columnas», originalmente dedicada a los juegos de azar; actividades que mientras estuvieron permitidas contribuyeron a financiar la deuda contraída por la institución durante las obras de construcción del edificio. Finalmente, en las plantas de terrazas se emplazaban las cocinas, comedores y estudios de Bellas Artes. Completaban las instalaciones del Círculo algunos elementos verdaderamente modernos para la época, como la piscina con columnas cerámicas y bancos a modo de triclinios que estaba situada en el sótano.

Durante sus años de existencia el edificio apenas ha cambiado su imagen exterior. Es especialmente significativa la gran estatua de Minerva, diosa de las artes, que se erige en la azotea, esculpida en bronce por Juan Luis Vassallo en 1964. A finales del pasado siglo se llevaron a cabo diversas obras de remodelación y acondicionamiento para albergar las diferentes actividades que habitualmente se organizan en sus instalaciones, como exposiciones, talleres, conferencias, representaciones teatrales o proyecciones cinematográficas, generalmente abiertas al público. Solo el acceso a determinadas zonas permanece restringido exclusivamente a los socios.

El Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula nace por iniciativa de Dolores Romero y Arano, viuda de Curiel y Blasi, quien, movida por las corrientes filantrópicas de la época y el interés por extender la sanidad entre las clases más desfavorecidas, encarga a Antonio Palacios su construcción en un solar situado junto al antiguo Paseo de Ronda –en la actual calle de Raimundo Fernández Villaverde–. Las obras se inician en 1909 y concluyen en 1916.

Palacios, que vuelve a contar con la colaboración de Joaquín Otamendi, diseña el hospital tomando como modelo el tradicional esquema de planta cruciforme, sobre el que introduce las oportunas variaciones para adaptarlo a los requerimientos de la práctica de la medicina moderna. El resultado es un conjunto de construcciones en las que apuesta por la funcionalidad y la distribución racional de los espacios, pero sin renunciar a la monumentalidad que caracteriza su obra.

El elemento central del inmueble lo constituyen los pabellones para enfermos, cuatro naves con amplias galerías abiertas dispuestas en diagonal y rematadas en dos cuerpos laterales coronados por sendos torreones, que se articulan desde un patio ambulatorio de forma octogonal. Esta solución no solo favorecía la circulación entre dependencias, sino que además permitía aprovechar las máximas posibilidades de iluminación y ventilación. La entrada se realizaba desde la calle Maudes, donde estaba ubicado el pabellón administrativo y de servicios generales al que se accedía por una escalinata que desembocaba en un gran patio. En uno de los laterales, orientado hacia la calle Treviño, se situaba el edificio de consultas y cirugía, que comunicaba con la segunda planta del cuerpo central mediante una pasarela metálica acristalada, mientras que en el extremo opuesto se encontraba el pabellón de aislamiento, el único elemento que por su función no estaba conectado con la galería general.

Todo el conjunto se encuentra rodeado por jardines, a los que Palacios otorga una especial relevancia, pensando en la influencia positiva que podían ejercer en el estado anímico de los enfermos. Este mismo razonamiento explica la ubicación del mortuorio y la sala de autopsias en un lugar oculto a la vistas desde el edificio principal, junto a uno de los laterales del muro perimetral que delimita el solar.

Otra importante innovación que introduce es el emplazamiento de la iglesia. Si en la tradición arquitectónica hospitalaria ocupaba el lugar central, Palacios decide trasladarla al extremo norte, con acceso directo en la calle Raimundo Fernández Villaverde. El aspecto monumental de su fachada y la silueta de sus prominentes torres recuerdan al Palacio de Comunicaciones, proporcionando al conjunto una mayor sensación de verticalidad. En su interior destacan las vidrieras de la casa Maumejean Hermanos, detalle ornamental que puede interpretarse como un acercamiento al Modernismo.

El Hospital de Jornaleros es posiblemente la obra más completa de Antonio Palacios y también la que mejor refleja el espíritu ecléctico y contradictorio de su arquitectura. A pesar de su acentuado carácter metropolitano, en él se adivinan algunos de los signos que definirán su etapa regionalista, como evidencia el uso de la piedra, apenas sin labrar, en las fábricas y el empleo de materiales cerámicos, como los azulejos creados por Daniel Zuloaga o los paneles realizados por Manuel Ramos Rejano para los revestimientos interiores.

Inaugurado en 1917, el hospital fue incautado en 1936 y destinado a atender a los heridos del bando republicano durante la guerra civil. Posteriormente fue utilizado como hospital militar hasta 1970, momento en el que fue abandonado, iniciando un proceso de decadencia. En 1984 todo el inmueble, a excepción de la iglesia, fue adquirido por la Comunidad de Madrid para albergar la sede de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Con la finalidad de adaptar las instalaciones a sus nuevas funciones, se llevaron a cabo importantes obras de reforma y rehabilitación que permitieron recuperar algunos elementos originales y destinar los espacios anexos a biblioteca y sala de exposiciones.

La Casa Comercial Palazuelo es un proyecto que Antonio Palacios realiza en 1919 por encargo de Demetrio Palazuelo, para el que había ya construido en 1911 un edificio de viviendas en la calle de Alcalá. Se trata de uno de los primeros edificios comerciales de Madrid inspirados en la arquitectura de Chicago y de otras grandes ciudades norteamericanas, con el que Palacios desarrolla un modelo compositivo que retomará poco después en la Gran Vía.

Fue construida sobre el solar que ocupó el palacio de los condes de Oñate, derribado en 1913 a consecuencia de los desperfectos sufridos tras dos incendios. El edificio tiene dos fachadas, una en el número cuatro de la calle Mayor y otra en el tres de Arenal, ambas de idéntico trazado. Consta de tres cuerpos horizontales, uno principal de mayor tamaño y dos laterales, más estrechos, que proporcionan una sensación de simetría y esbeltez. Un primer tramo vertical que ocupa la planta baja y el entresuelo está destinado a alojar locales comerciales. Remata en un balcón que ocupa toda la fachada pero que se segmenta en los cuerpos laterales, formando dos pequeños balcones de perfil ovalado sostenidos por ménsulas con triglifos. El cuerpo central está dividido por una serie de columnas corintias pareadas entre las que se distribuyen varios miradores de hierro y cristal. Por encima de éste se sitúa un entablamento en el que se alternan pilastras son ménsulas y vanos de cristal decorados con dos pequeñas columnas de orden jónico. El edificio remata en un ático retranqueado flanqueado por dos torreones.

Se accede al interior por un portal situado en uno de los cuerpos laterales. El elemento principal es el patio central en forma de V, con suelo de mármol y baldosas de vidrio, del que parte una escalera imperial que rodea de forma ascendente los dos ascensores y recorre las cinco plantas del edificio. Las tres primeras disponen de un corredor de perfil ondulado en torno al hueco central, con barandillas de forja y pasamanos dorados, de inspiración modernista. En la cubierta, una amplia vidriera proporciona luz cenital al patio, creando un conjunto de gran plasticidad.

El edificio formaba parte de un gran proyecto que abarcaba toda la manzana y que, a su vez, estaba incluido en la propuesta urbanística de Antonio Palacios para la reforma de la Puerta del Sol. Con ella pretendía crear en el centro de Madrid un espacio representativo con construcciones monumentales basadas en la reelaboración de modelos clásicos, dotado de un innovador sistema de pasos peatonales elevados y acristalados que pudieran ser utilizados como terrazas. Sin embargo, la Casa Matesanz fue el único inmueble de este proyecto que llegó a construirse, finalizando las obras en 1922. Hoy, casi un siglo después sigue desempeñando la función original para la que fue concebido, albergando en su interior comercios, despachos y oficinas.

En 1908 Antonio Palacios recibe el primer encargo del industrial Demetrio Palazuelo Maroto, en este caso para construir un edificio de viviendas en un solar situado en la esquina de la calle Alcalá con Alfonso XI, muy próximo al Palacio de Comunicaciones en el que se encontraba trabajando por aquel entonces. En este proyecto desarrolla un esquema compositivo que posteriormente utilizaría como modelo en la serie de viviendas señoriales que construyó en los años siguientes.

Las fachadas se organizan según la división tradicional en zócalo, cuerpo principal y ático. La planta baja, además de contener el vestíbulo principal, se dedica a locales comerciales, el entresuelo a oficinas y las demás plantas a residencias de alquiler, a razón de dos viviendas por planta. La comunicación se realizaba a través de dos escaleras, una principal que rodeaba a un ascensor, y otra secundaria, destinada al servicio.

La distribución de cada una de las viviendas atendía a las necesidades de la clase acomodada a la que estaban destinadas, derivadas de su intensa vida social y profesional. Por este motivo se orientaba hacia el exterior la zona de recibo, compuesta por salón, despacho o gabinete, recibidor y comedor, todos ellos articulados en torno al hall. Hacia el patio interior principal se ordenaban los espacios dedicados a la vida íntima y familiar, que en este caso comprendían cinco dormitorios más vestidores, boudoir, aseos y baños, y finalmente, en el extremo opuesto a la parte destinada a la vida pública se situaban las dependencias de servicio, como la cocina, la despensa y los dormitorios y baños de los criados, que recibían la luz y ventilación del patio secundario.

El exterior se caracteriza por su lenguaje depurado, de resonancias clasicistas, en el que se aprecia la influencia del secesionismo vienés. Las fachadas están decoradas con estuco a la catalana, sobre guarnecido de cemento, en imitación de piedra caliza y entre los motivos ornamentales sobresalen las formas equiláteras de las molduras y los pináculos de las cornisas. El encuentro entre las calles de Alcalá y Alfonso XI se resuelve con un chaflán sobre el que se disponen grupos de tres miradores por planta, coronados por un torreón octogonal que refuerza la verticalidad del conjunto. Llama especialmente la atención que este torreón esté cubierto por una mansarda de pizarra, un elemento propio del eclecticismo francés, muy diferente del estilo Neoplateresco que caracteriza a las torres del Palacio de Comunicaciones y que también utilizará en la casa del Conde de Bugallal.

Arquitectura Comercial

El prestigio que proporcionaron a Palacios los proyectos del Palacio de Comunicaciones y el Hospital de Jornaleros de Maudes se tradujo en una serie de encargos que trasladarían su obra hacia el centro comercial y financiero de Madrid, situado en los aledaños de la Puerta del Sol y Alcalá y que posteriormente se extendería por la recién inaugurada Gran Vía.

Con el Banco Español del Río de la Plata (1910-1918), Antonio Palacios inicia su incursión en el mundo de la arquitectura comercial, que coincide también con su alejamiento de las influencias neoplaterescas para adentrarse en un formalismo clásico de órdenes gigantes y cerramientos de cristal, combinado con estructuras metálicas y plantas organizadas en torno a patios acristalados que dan lugar a amplios espacios diáfanos.

Este mismo modelo seguiría en sus edificios de locales comerciales y oficinas, como la Casa Comercial Palazuelo y la Casa Matesanz, o en el Banco Mercantil e Industrial, en los que muestra su conocimiento de la arquitectura norteamericana, especialmente en el campo estructural y en la incorporación de nuevos materiales.

Ante la complejidad que estaban alcanzando las redes de telecomunicaciones y el incremento de usuarios, en 1904 el Estado convocó un concurso para la construcción de un nuevo edificio que albergase los servicios de correos y telégrafos en un solar perteneciente a los desaparecidos Jardines del Buen Retiro. De todos los proyectos participantes, resultó ganador el presentado por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, dos jóvenes arquitectos que no superaban entonces los 30 años de edad. Su propuesta destacaba por saber conjugar la monumentalidad y el carácter simbólico que debía caracterizar a un edificio institucional con la distribución funcional y racionalista de los espacios. Con la colocación de la primera piedra el 12 de septiembre de 1907 quedaban inauguradas las obras, que no finalizarían hasta 1918.

El edificio impresiona por sus dimensiones, que cubren una superficie de 12.207 m2, y por su imponente formalización externa que combina influencias historicistas, especialmente del Neoplateresco, con referencias estilísticas del Modernismo, la arquitectura norteamericana y la Secession vienesa que Palacios acierta a reelaborar e integrar creando un conjunto homogéneo. Destaca su gran fachada principal de piedra caliza que se adapta al trazado circular de la plaza mediante el juego de volúmenes que consigue con las dos torres pentagonales que la flanquean y con las dos alas laterales que se proyectan, una hacia la calle de Alcalá y otra hacia el Paseo del Prado, en la que se abre un pórtico con columnas. Corona el edificio un cimborrio octogonal provisto de un reloj que, al igual que el resto de cuerpos verticales, remata en una crestería con pináculos.

En el interior Palacios despliega un programa basado en la organización espacial y la moderna concepción estructural. Divide las dependencias en dos cuerpos, uno orientado hacia la plaza de Cibeles, destinado a albergar las funciones de gestión y operaciones, y otro ubicado en la parte posterior, destinado a la dirección y administración. Ambos están separados por el denominado pasaje de Alarcón, un corredor que comunica la calle de Alcalá con Montalbán cuyas entradas están decoradas con arcos carpaneles. En uno de sus extremos el pasaje se abre formando un amplio patio que estuvo destinado a alojar el parque móvil de reparto.

Uno de los espacios más interesantes es el vestíbulo principal, al que se accede desde el exterior por una grandiosa escalinata. Con planta cruciforme, tres niveles de arquerías de medio punto y cubierta acristalada, su diseño está inspirado en el Palacio de Cristal del Retiro, obra del que fuera maestro de Antonio Palacios, Ricardo Velázquez Bosco. En este espacio estaban ubicados los servicios de Correos, Telégrafos y Teléfonos; mientras que en la denominada Sala de Batalla se organizaba el reparto de la correspondencia.

Desde su inauguración el Palacio de Comunicaciones se convirtió en epicentro del Madrid «moderno» que durante las siguientes décadas se levantaría en tono a la Gran Vía y el eje Recoletos-Castellana. Su aspecto catedralicio le valdría el popular sobrenombre de Nuestra Señora de las Comunicaciones y con el tiempo llegaría a ser uno de los principales iconos de la ciudad. El edificio mantuvo su uso como principal centro del servicio telegráfico y postal en España hasta comienzos del siglo XXI. Durante ese período de tiempo se realizaron en su interior algunas reformas destinadas a optimizar el espacio y actualizar unas instalaciones que tenían que atender las demandas de un mayor número de usuarios que comenzaría a decrecer con la aparición de nuevas formas de comunicación interpersonal.

En el año 2003 el inmueble fue adquirido por al Ayuntamiento de Madrid y desde 2007 es la actual sede de la alcaldía. Para adaptarlo a sus nuevos usos se llevó a cabo un ambicioso proceso de remodelación que incluyó la creación de nuevos espacios de uso público, como varias salas de exposiciones y un auditorio, y la colocación de una cubierta de cristal sobre el pasaje de Alarcón y el antiguo aparcamiento de furgonetas. El proyecto permitió recuperar algunos elementos arquitectónicos originales, como las vigas de hierro, en cuyo diseño colaboró Ángel Chueca Sainz, los suelos acristalados de las pasarelas que recorren el vestíbulo principal o el tragaluz y los volúmenes de la antigua Sala de Batalla, hoy transformada en Salón del Pleno. Asimismo ha permitido poner en valor buena parte de su decoración, como los azulejos de la casa Manuel Ramos Rejano o los motivos escultóricos que Ángel García Díaz realizó tanto para el interior como para la fachada.

Antonio Palacios recibe el encargo de proyectar el edificio del Banco Español del Río de la Plata en 1910, momento en el que, junto con su amigo y socio Joaquín Otamendi, se hallaba inmerso en la construcción de dos de sus obras más emblemáticas: el Palacio de Comunicaciones y el Hospital de Jornaleros de Maudes. Para la construcción de su sucursal madrileña la entidad bonaerense había adquirido un solar ubicado en la confluencia de la calles Alcalá y Barquillo, en el que estaba situado el palacio de los marqueses de Casa-Irujo, célebre además por haber albergado en sus bajos el Café Cervantes. Las obras se iniciaron en 1911 y se prolongaron hasta 1918.

El edificio tiene planta cuadrangular, con cuatro alturas más un sótano, un semisótano y un ático coronado por una cúpula de vidrio que proporcionaba luz cenital al interior. La planta baja constituía el elemento principal, en el que se encontraba el gran patio de operaciones y las cajas y mostradores en los que se atendía a los clientes. Las plantas superiores estaban destinadas a despachos y salones de reuniones, distribuidos perimetralmente en torno a los corredores que rodeaban el patio central.

La racional distribución de los espacios interiores contrasta con la grandiosa monumentalidad del exterior; una constante en la obra de Antonio Palacios que en esta ocasión pretendía subrayar la solidez y el poder de la entidad bancaria y al mismo tiempo no desmerecer en un entorno en el que se levantaban edificios como el palacio de Linares, el palacio de Buenavista, el Banco de España o el mismo Palacio de Comunicaciones.

Sus fachadas evidencian el interés de Palacios por la arquitectura clásica, alimentado tras sus viajes por Grecia y Egipto, al tiempo que recogen las influencias tanto de Juan de Villanueva, de cuya obra era un gran admirador, como de su maestro Ricardo Velázquez y Bosco, responsable del diseño neoclásico de la fachada occidental del Casón del Buen Retiro. Ambas se disponen en forma de espejo a partir del eje que configura el chaflán, de manera que tienen un trazado idéntico. Sobre un zócalo de grandes dimensiones se eleva una serie de columnas jónicas estriadas hasta alcanzar la altura del cuerpo principal, alternando con vanos acristalados. Sobre el entablamento se levanta un segundo cuerpo, retranqueado, con columnas corintias pareadas formando un pórtico, tras el que se oculta la cúpula acristalada interior. En el chaflán se encuentra la entrada principal, flanqueada por cuatro cariátides esculpidas en piedra por Ángel García Díaz, responsable también de los detalles ornamentales de inspiración vienesa que decoran la fachada.

Entre 1944 y 1947, año en que se produce la fusión con el Banco Central, se llevaron a cabo en el interior diversas reformas que alteraron el diseño original Palacios, como el cierre del patio en el nivel principal para ampliar la superficie útil de la primera planta. En esa misma época se acondicionó el sótano para alojar cámara de seguridad y se llevó a cabo la ampliación del edificio con la adquisición del inmueble colindante en la calle Barquillo.

En la década de los noventa del pasado siglo, tras una serie de movimientos que darían lugar a la creación del Banco Santander Central Hispano, el edificio entra en desuso, destinándose únicamente a reuniones del consejo y relaciones institucionales. En el año 2000 es adquirido por el Ayuntamiento de Madrid que lo incluyó en la operación de cambio de inmuebles para trasladar el consistorio al Palacio de Comunicaciones y desde octubre de 2007 es la sede central del Instituto Cervantes.

La Casa Comercial Palazuelo es un proyecto que Antonio Palacios realiza en 1919 por encargo de Demetrio Palazuelo, para el que había ya construido en 1911 un edificio de viviendas en la calle de Alcalá. Se trata de uno de los primeros edificios comerciales de Madrid inspirados en la arquitectura de Chicago y de otras grandes ciudades norteamericanas, con el que Palacios desarrolla un modelo compositivo que retomará poco después en la Gran Vía.

Fue construida sobre el solar que ocupó el palacio de los condes de Oñate, derribado en 1913 a consecuencia de los desperfectos sufridos tras dos incendios. El edificio tiene dos fachadas, una en el número cuatro de la calle Mayor y otra en el tres de Arenal, ambas de idéntico trazado. Consta de tres cuerpos horizontales, uno principal de mayor tamaño y dos laterales, más estrechos, que proporcionan una sensación de simetría y esbeltez. Un primer tramo vertical que ocupa la planta baja y el entresuelo está destinado a alojar locales comerciales. Remata en un balcón que ocupa toda la fachada pero que se segmenta en los cuerpos laterales, formando dos pequeños balcones de perfil ovalado sostenidos por ménsulas con triglifos. El cuerpo central está dividido por una serie de columnas corintias pareadas entre las que se distribuyen varios miradores de hierro y cristal. Por encima de éste se sitúa un entablamento en el que se alternan pilastras son ménsulas y vanos de cristal decorados con dos pequeñas columnas de orden jónico. El edificio remata en un ático retranqueado flanqueado por dos torreones.

Se accede al interior por un portal situado en uno de los cuerpos laterales. El elemento principal es el patio central en forma de V, con suelo de mármol y baldosas de vidrio, del que parte una escalera imperial que rodea de forma ascendente los dos ascensores y recorre las cinco plantas del edificio. Las tres primeras disponen de un corredor de perfil ondulado en torno al hueco central, con barandillas de forja y pasamanos dorados, de inspiración modernista. En la cubierta, una amplia vidriera proporciona luz cenital al patio, creando un conjunto de gran plasticidad.

El edificio formaba parte de un gran proyecto que abarcaba toda la manzana y que, a su vez, estaba incluido en la propuesta urbanística de Antonio Palacios para la reforma de la Puerta del Sol. Con ella pretendía crear en el centro de Madrid un espacio representativo con construcciones monumentales basadas en la reelaboración de modelos clásicos, dotado de un innovador sistema de pasos peatonales elevados y acristalados que pudieran ser utilizados como terrazas. Sin embargo, la Casa Matesanz fue el único inmueble de este proyecto que llegó a construirse, finalizando las obras en 1922. Hoy, casi un siglo después sigue desempeñando la función original para la que fue concebido, albergando en su interior comercios, despachos y oficinas.

El edificio del Banco Mercantil e Industrial es la última gran obra que realiza Antonio Palacios en Madrid. Los orígenes de esta entidad se remontan a 1931, cuando un grupo de industriales liderados por Rafael Salgado Cuesta deciden la creación de un organismo que contribuyera a financiar las actividades industriales madrileñas, que por entonces comenzaban a experimentar un notable incremento. Unos años después deciden trasladar su oficina de la Gran Vía a la calle Alcalá, donde estaban instaladas las sedes centrales de las principales entidades financieras españolas.

En 1933 Palacios comienza a trabajar en el proyecto, que sufrirá algunas variaciones hasta que las obras comienzan definitivamente en 1942 y finalizan en 1945, año de su fallecimiento. Considerado por muchos el primer gran edificio de la posguerra madrileña, en él se aprecia la evolución que experimenta su arquitectura. Aunque no renuncia a la utilización de los órdenes clásicos, prácticamente abandona los motivos ornamentales que decoraban las fachadas de sus obras anteriores e incorpora nuevos materiales, como el pavés y el acero inoxidable.

El edificio tiene dos fachadas, una muy sencilla y discreta en la calle Caballero de Gracia, 32 y otra mucho más monumental en Alcalá 31. En esta última repite el esquema de alzado tripartito, con un primer tramo en el que se levantan dos gigantescas pilastras coronadas por un arco en el segundo cuerpo, mientras que en el tercero repite el esquema empleado en el Banco Español de Río de la Plata, con un ático porticado con columnas que protege la bóveda central. La sensación que imprime Palacios al edificio es la de un gran arco triunfal, del que sobresale un gran mirador de acero inoxidable y cristal, dispuesto a modo de tribuna sobre la entrada principal.

El alzado a Caballero de Gracia recibe un tratamiento distinto, más expresionista, que organiza la planta en torno a un patio exterior. La fachada está formada por dos cuerpos simétricos y convexos entre los se ubica una portada de características muy similares a las del próximo Oratorio de del Caballero de Gracia, con la que pareciese querer dialogar.

El interior está organizado sobre una nave larga y estrecha a modo de lonja, de unos 60 metros de largo y 14 de altura que hacía las funciones de patio de operaciones. Consta de tres tramos, uno central y dos laterales y está cubierto por una gran bóveda de pavés que proporcionaba abundante luz cenital diurna. Bóvedas y arcos de mármol con elementos de bronce y dos grandes lámparas araña constituyen lo más destacado de los acabado y la decoración interior.

El Banco Mercantil e Industrial fue absorbido en 1977 por el Banco de Santander, que llevó cabo alguna actuaciones para acondicionar las instalaciones en 1986. Sin embargo, la intervención más importante fue la realizada en 2002, en las que se modificaron los núcleos de comunicación y se construyó una pasarela entre los cuerpos laterales de Caballero de Gracia, como parte de las reformas acometidas para albergar diversas oficinas administrativas y el espacio expositivo Sala Alcalá 31, pertenecientes a la Comunidad de Madrid, actual propietaria del inmueble.

Ubicado en el número 27 de la Gran Vía, el edificio Matesanz fue un encargo directo que realizaron en 1919 los hermanos Antolín y Jacinto Matesanz a Antonio Palacios para la construcción de una casa comercial que albergara tiendas, oficinas y despachos de alquiler. Se edificó en el mismo solar en el que había estado ubicada en el siglo XVI la vivienda que Juan de Herrera construyó para el escultor italiano Giacomo Trezzo, conocido en España como Jacome Trezzo y que dio nombre a una de las calles sobre parte de cuyo trazado se levantó el segundo tramo de la Gran Vía.

El encargo coincide con la construcción de la Casa Comercial Palazuelo, un trabajo de análogas características que Antonio Palacios estaba ejecutando entre las calles Mayor y Arenal. Debido a que algunos elementos contravenían las ordenanzas municipales en materia de urbanismo, se vio obligado a realizar algunas modificaciones sobre el proyecto original, lo que retrasó el comienzo de las obras hasta el año 1921, finalizando el 1 de octubre de 1923.

Para su diseño se inspira en edificios similares de Norteamérica y realiza una distribución vertical en la que destina el subsótano a alojar los servicios generales de calefacción, maquinaria y almacén; el sótano para dos locales comerciales; seis plantas diáfanas para que los ocupantes los adapten a sus necesidades, y los dos últimos niveles los reparte en catorce despachos con sus respectivas antesalas de espera y dos aseos comunes. Destaca el vestíbulo central, un patio de planta circo circoagonal y estructura metálica que se extiende en altura hasta la séptima planta, donde remata en una falsa cubierta de cristal. En el fondo se sitúa una escalera imperial de traza ovalada y en los laterales dos ascensores exentos.

El exterior presenta el típico alzado de tres cuerpos. El primero de ellos enlaza la planta baja con el segundo entresuelo mediante un conjunto de pilastras de granito rematadas en ménsulas con triglifos que sostienen un balcón que recorre las tres fachadas del edificio. El segundo cuerpo se articula en esbeltas pilastras jónicas que culminan en grandes arcos semicirculares y entre las cuales asoman unos miradores de acero y cristal. Finalmente, el último tramo comienza con un nuevo balcón corrido sobre el que se disponen dos plantas retranqueadas, en la última de las cuales emergen dos torreones. Las esquinas redondeadas, el empleo de materiales como el cristal y el acero en los miradores, o la cerámica en los motivos ornamentales, son algunos de los detalles modernos que Palacios introduce en el edificio Matesanz.

A lo largo de su historia el edificio ha sufrido diversas obras de remodelación y acondicionamiento para albergar diversos tipos de actividades que fueron alterando su aspecto original, fundamentalmente el zócalo y las pilastras. Sus plantas comerciales estuvieron ocupadas por inquilinos populares, como la sastrería Mata Hermanos, el Café Spiedum, local de inspiración inglesa célebre por sus billares, su asador de pollos y sus terrazas de verano, o los Almacenes Quirós, firma de punto y confección que contaba con varias sucursales en Madrid. Más recientemente, en 1995, el director Alex de la Iglesia rodó algunas escenas de la película El Día de la Bestia en el vestíbulo central.

Arquitectura doméstica

A pesar de no gozar del mismo reconocimiento que sus edificios institucionales y comerciales, la arquitectura doméstica de Antonio Palacios ocupa un lugar destacado en el conjunto de construcciones que se levantaron en Madrid durante las primeras décadas del siglo XX y que contribuyeron a definir el nuevo paisaje urbano, especialmente en las zonas del Ensanche. En ella puso de manifiesto su capacidad para satisfacer las demandas sociales y familiares surgidas a comienzos del siglo, adaptando sus proyectos a las necesidades de cada cliente y al entono en que se ubicaban.

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional Palacios alternó los proyectos de residencias para clases acomodadas con los de viviendas funcionales. Las primeras se caracterizan por su mayor monumentalidad formal y por contar con una distribución interior que destinaba más y mayores espacios a la vida pública. Dentro de esta tipología destacan la casa palacio de los condes de Bugallal en la plaza de Cánovas del Castillo, el edificio de Demetrio Palazuelo en la calle Alcalá, el edificio para Tomás Rodríguez en la calle Villamejor o las viviendas de doña Luisa Rodríguez en el paseo de la Castellana.

Por el contrario, en las viviendas funcionales, destinadas a la clase media, Palacios potencia el espacio destinado a la vida íntima y familiar, eliminando dependencias como despachos, gabinetes y recibidores. Tal es el caso de las viviendas construidas por encargo del doctor Emilio Rey en la calle Viriato, que contaban con tres viviendas por planta frente a las dos que caracterizan a las anteriores y que presentan un diseño formal mucho más sencillo, próximo a las corrientes racionalistas.

En 1913 Gabino Bugallal y Araujo, conde de Bugallal, encarga a Antonio Palacios la construcción de su residencia principal en un solar situado en una esquina de la plaza de Cánovas del Castillo. Palacios proyecta un edificio acorde a la proyección social de su propietario, figura de renombre en el escenario político madrileño, combinando una distribución funcional que responda a las nuevas necesidades domésticas, con un diseño formal que armonizase con el entorno aristocrático y monumental en que se ubica.

En el exterior despliega una variedad de recursos y formas tomadas de la tradición arquitectónica que reelabora a partir de la incorporación de nuevos materiales. Emplea piedra natural para los zócalos, que crecen por el entresuelo hasta el cuerpo principal, construido con gruesos muros de ladrillo que alternan con líneas verticales de miradores acristalados. En el encuentro entre la calle Cervantes con la plaza de Cánovas del Castillo la fachada se suaviza formando un chaflán de perfil convexo, al que se adapta una nueva línea de miradores con cristal curvo, sostenidos por pilastras cajeadas. Sobre el cuerpo principal se ubica el ático, decorado con diversos motivos ornamentales de piedra artificial y con un balcón semicircular abalaustrado en la esquina.

A la hora de proyectar el edificio, Palacios prestó especial atención a que la altura general de la cornisa no superase la del edificio inmediato, el hotel Palace, «por creer que en las grandes plazas monumentales en rotonda es preciso más que en ningún otro conjunto urbano establecer una perfecta armonía en las alturas, por el deplorable efecto que en caso contrario produciría el conjunto de edificios sin correlación alguna». Sin embrago, optó por coronar el edificio con un torreón de ángulo, con columnas y arcos de medio punto, rematado con pináculos y crestería. Este planteamiento no solo contribuía a romper la monotonía, sino que además le permitía entroncar con la tradición arquitectónica nacional mediante formas y volúmenes que recordaban al palacio de Monterrey, en clara sintonía con el Neoplateresco con el que ya había experimentado en el cercano Palacio de Comunicaciones.

Respecto a la distribución interior, todas las plantas contaban con dos viviendas que estaban destinadas al alquiler, excepto la principal que estaba enteramente ocupada por la residencia particular del conde de Bugallal. Cada vivienda estaba estructurada siguiendo un mismo patrón que situaba primero las zonas de recibo (hall, salón, comedor), luego los dependencias privadas (dormitorios, cuarto de baño, lavabos), a continuación la cocina y finalmente las zonas destinadas al servicio y criados. La planta baja contaba además con entrada de carruajes, plaza de garaje, varios cuartos de servicio y un local para tienda. En ella estaba el vestíbulo principal y un patio con escalera monumental y ascensor por los que se accedía a las diferentes plantas. Existía además un segundo patio situado en el externo opuesto a la entrada, con otra escalera y un montacargas para el servicio.

En 1929, tan solo quince años después de su construcción, el edificio fue adquirido por la Compañía de seguros La Sud América. Se llevó a cabo una reforma que, si bien mantuvo la estructura original del inmueble, enterró los planteamientos formales de naturaleza historicista concebidos por Palacios. Los miradores fueron sustituidos por ventanas, desaparecieron las balaustradas de la terraza, se eliminaron los remates del torreón y las fachadas se revistieron con mortero y se decoraron con pilastras cajeadas y cornisas de piedra artificial. El edificio aún sufriría posteriores transformaciones, la última de las cuales tuvo lugar recientemente para albergar las instalaciones de un hotel, pero ninguna de ellas ha servido para devolverle su aspecto original.

En 1908 Antonio Palacios recibe el primer encargo del industrial Demetrio Palazuelos Maroto, en este caso para construir un edificio de viviendas en un solar situado en la esquina de la calle Alcalá con Alfonso XI, muy próximo al Palacio de Comunicaciones en el que se encontraba trabajando por aquel entonces. En este proyecto desarrolla un esquema compositivo que posteriormente utilizaría como modelo en la serie de viviendas señoriales que construyó en los años siguientes.

Las fachadas se organizan según la división tradicional en zócalo, cuerpo principal y ático. La planta baja, además de contener el vestíbulo principal, se dedica a locales comerciales, el entresuelo a oficinas y las demás plantas a residencias de alquiler, a razón de dos viviendas por planta. La comunicación se realizaba a través de dos escaleras, una principal que rodeaba a un ascensor, y otra secundaria, destinada al servicio.

La distribución de cada una de las viviendas atendía a las necesidades de la clase acomodada a la que estaban destinadas, derivadas de su intensa vida social y profesional. Por este motivo se orientaba hacia el exterior la zona de recibo, compuesta por salón, despacho o gabinete, recibidor y comedor, todos ellos articulados en torno al hall. Hacia el patio interior principal se ordenaban los espacios dedicados a la vida íntima y familiar, que en este caso comprendían cinco dormitorios más vestidores, boudoir, aseos y baños, y finalmente, en el extremo opuesto a la parte destinada a la vida pública se situaban las dependencias de servicio, como la cocina, la despensa y los dormitorios y baños de los criados, que recibían la luz y ventilación del patio secundario.

El exterior se caracteriza por su lenguaje depurado, de resonancias clasicistas, en el que se aprecia la influencia del secesionismo vienés. Las fachadas están decoradas con estuco a la catalana, sobre guarnecido de cemento, en imitación de piedra caliza y entre los motivos ornamentales sobresalen las formas equiláteras de las molduras y los pináculos de las cornisas. El encuentro entre las calles de Alcalá y Alfonso XI se resuelve con un chaflán sobre el que se disponen grupos de tres miradores por planta, coronados por un torreón octogonal que refuerza la verticalidad del conjunto. Llama especialmente la atención que este torreón esté cubierto por una mansarda de pizarra, un elemento propio del eclecticismo francés, muy diferente del estilo Neoplateresco que caracteriza a las torres del Palacio de Comunicaciones y que también utilizará en la casa del Conde de Bugallal.

Se trata de un proyecto encargado originalmente por Martín Lago al arquitecto José Yarnoz Larrosa para levantar un edificio de oficinas y viviendas con once plantas. Tras haber sido denegada la licencia de obras y realizar las oportunas correcciones en los planos, Yarnoz abandona los trabajos, siendo sustituido por Antonio Palacios, quien realiza nuevas modificaciones para adaptar el edificio a usos hoteleros.

Su distribución interior, pero sobre todo su alzado, con un gran zócalo comercial, columnas gigantes de orden clásico, miradores de cristal y un doble cuerpo de ático retranqueado y flanqueado por dos torreones, siguen el planteamiento adoptado por Palacios en otras obras del mismo período, como el Banco Español del Río de la Plata o la más contemporánea Casa Matesanz. En la actualidad sus bajos comerciales están ocupados por una conocida cadena de ropa, mientras que el resto de plantas pertenecen al Hotel Tryp Cibeles.

Este edificio fue construido por encargo de doña Luisa Rodríguez Arzuaga para albergar viviendas de alquiler. Las obras se llevaron a cabo entre 1915 y 1916 pero, como era habitual en muchos proyectos de Antonio Palacios, no pudo ser ocupado hasta 1919 por sobrepasar la altura máxima permitida por las ordenanzas municipales.

La fachada muestra una equilibrada combinación de elementos verticales, como ventanas y miradores, con la horizontalidad de cornisas y balaustradas. El interior se articula en torno a un patio circular que se proyecta verticalmente hasta formar un torreón cilíndrico con linterna en la azotea, en cuya esquina se levanta un torreón de planta hexagonal con pináculos que se adapta al perfil del chaflán. Cada planta estaba distribuida en dos viviendas, excepto la principal, que ocupaba una sola. A modo de anécdota, cabe señalar que entre los inquilinos que habitaron este edificio estuvo Francisco Franco, quien vivió en él en diferentes etapas entre 1926 y 1935.

Uno de los primeros trabajos que completaron Antonio Palacios y Joaquín Otamendi es este edificio de viviendas burguesas construido por iniciativa del empresario leonés Tomás Rodríguez. En él Palacios ya da muestras de su increíble talento para resolver la distribución de los espacios y la composición de los alzados. Sobre un zócalo de granito se levanta el cuerpo central, con fábrica de ladrillo revocado. La primera planta está recorrida por un balcón abalaustrado, que reduce sus dimensiones en los siguientes niveles hasta transformarse en seis balcones individuales de hierro forjado en el tercer piso; todo flanqueado por dos cuerpos laterales con miradores acristalados. Remata el edificio en un ático retranqueado con dos torreones y azotea a la catalana.

El acceso al inmueble se realiza desde un portal con una ingeniosa entrada circular para carruajes. Cada planta contiene dos viviendas dispuestas de forma simétrica a las que se accede desde el vestíbulo por una escalera helicoidal que rodea al ascensor. Los elementos ornamentales, tanto del interior como de la fachada, suponen la más clara aproximación de Palacios a la estética modernista, que además combina con detalles inspirados en la secesión vienesa.

En la calle Viriato, 20 se encuentra uno de los pocos acercamientos a la arquitectura moderna que realizó Antonio Palacios. En línea, en cierto modo, con las ideas planteadas por Van der Rohe y Gropius de crear bloques asilados, en los que cada vivienda gozase de iguales condiciones higiénica, Palacios construye un edificio exento formado por dos bloques unidos por el zócalo comercial y la primera planta en el que desaparece el patio interior como elemento articulador.

En la fachada desaparece cualquier atisbo de ornamentación, apostando por un nuevo lenguaje expresivo basado en la fuerza de los volúmenes. Combina con maestría la horizontalidad de barandillas y balaustradas de los balcones con la línea ascendente que trazan los miradores. Especialmente original es la ubicación del cuerpo de ascensores en el patio abierto que forman ambos bloques, patio que permite aprovechar la luz y ventilación directas.

En la finca adyacente, en el número 22, se levanta otro edificio proyectado por Palacios, con un esquema diferente al anterior, pero con similares planteamientos de sencillez y racionalidad. Traslada la fachada hacia el patio de manzana, situando en la frontal de la calle un patio ajardinado. La única pared medianera queda ubicada en una de las esquinas posteriores del bloque colindante, lo que permite aprovechar la luz directa y prescindir de patios interiores. El acceso a las plantas se realiza por las escaleras situadas en el cuerpo octogonal que se levanta en la fachada principal hasta rematar en un torreón.

Metro

Siguiendo el ejemplo de Héctor Guimard en París u Otto Wagner en Viena, en 1917 Antonio Palacios comienza a trabajar como arquitecto para la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, fundada entre otros por Miguel Otamendi, hermano de su amigo y socio Joaquín Otamendi.

Palacios se encargó del diseño y decoración de las estaciones, incluidos vestíbulos, pasillos, andenes y bocas de acceso. Especialmente reseñables por su impacto en el entorno urbano fueron los templetes de Sol y Gran Vía.

La mayoría de estos elementos se han perdido tras las sucesivas obras de ampliación y actualización de instalaciones realizadas en la red de Metro. Sin embargo, aún puede verse la decoración original de forja y granito de los accesos en las estaciones de Noviciado, Cuatro Caminos y Tirso de Molina, donde además se ha recuperado la azulejería y motivos ornamentales del interior. Más interesante resulta aún la estación de Chamberí; cerrada en 1966 y convertida hoy en centro de interpretación, conserva los revestimientos, señalizaciones y publicidad tal como fueron creados en la década de los veinte.

También se conservan los diferentes edificios auxiliares que diseño Antonio Palacios y que constituyen, junto con los talleres de ICAI, su principal aportación al patrimonio industrial madrileño. Se trata de las Subestaciones de Salamanca y Quevedo y de la Estación Eléctrica de Pacífico, actualmente musealizada bajo la denominación de Nave de Motores.

En 1917 Antonio Palacios fue nombrado arquitecto de la recién creada Compañía Metropolitano Alfonso XII, desarrollando un importante trabajo en el que no solo se volcó en la construcción de varios elementos arquitectónicos que se convertirían en la imagen externa del metro de Madrid –como las bocas de Metro o los templetes de Sol y Gran Vía–, sino que además definió la línea decorativa de sus interiores.

En las estaciones optó por soluciones funcionales muy simples que facilitaran los recorridos y la organización. Una de sus principales preocupaciones era paliar la sensación claustrofóbica que podía producir en los viajeros un medio de transporte subterráneo. Por este motivo eligió el azulejo blanco para revestir vestíbulos y pasillos, ya que proporcionaban una mayor luminosidad al reflejar la luz. Los azulejos estaban con decorados con encintados de cerámica que combinaban el ocre con el azul cobalto y que servían además para enmarcar los carteles publicitarios, también realizados con azulejo de cerámica.

Debido a las sucesivas ampliaciones y a la constante necesidad de actualizar las instalaciones, la mayor parte de las aportaciones de Palacios al Metro de Madrid se perdieron, salvo contadas excepciones como la antigua estación de Chamberí. Incluida en el itinerario de la primera línea de Metro que se inauguró en 1919 y que cubría el trayecto de Cuatro Caminos a Sol, fue cerrada en 1966 y ha conservado prácticamente intacta su decoración original, incluyendo carteles publicitarios y señalizaciones. Ha sido restaurada y acondicionada y desde 2008 puede ser visitada por el público como parte del Centro de Interpretación de Metro de Madrid ANDÉN 0.

La estación de Progreso fue inaugurada en diciembre de 1921 dentro del tramo de ampliación de la Línea 1 que unió Sol con la estación de Mediodía, hoy llamada Atocha. En 1939, con el cambio de denominación de la plaza en la que se ubica, pasó a llamarse Tirso de Molina.

Como el resto de estaciones situadas en plazas abiertas o espacios monumentales, su boca de acceso contaba con un poste anunciador que se erigía sobre una sólida balaustrada de granito, todavía conservada hoy día. En el interior aún mantiene parte del diseño y la decoración original, como el techo abovedado revestido de azulejería blanca y cenefas decoradas o el escudo de cerámica vidriada con reflejos de oro y cobre situado sobre la entrada del andén.

La estación eléctrica de Pacífico es la más compleja de las construcciones auxiliares que Antonio Palacios realiza para la Compañía Metropolitana Alfonso XIII entre 1922 y 1931, en la que a pesar de su carácter funcional, no descuida los aspectos formales arquitectónicos. Así concibe un conjunto de edificios en los que juega con diferentes escalas y alzados, dependiendo del uso independiente al que están destinados, pero consiguiendo un resultado unitario.

El edificio principal y de mayor tamaño es la nave que albergaba los tres grupos de motores Diesel, encargados de proporcionar cierta autonomía energética al Metro. Su estructura es de tipo industrial, muy diáfana y con vanos de gran tamaño para conseguir una mayor iluminación y ventilación. Por el contrario, los cuerpos destinados a oficinas presentan un aspecto más próximo a un edificio urbano, su escala menor y sus ventanas más reducidas. El conjunto se completaba con un tercer edificio que fue derribado y sustituido por uno más actual que no guarda relación con los anteriores. Además del ladrillo y la piedra en las fachadas, en el interior Palacios incorpora la misma azulejería que emplea en las estaciones de Metro, lo que refuerza la identidad corporativa de la compañía.

La estación eléctrica de Pacífico dejó de suministrar energía al Metropolitano en 1972 y se cerró definitivamente en 1987. A comienzos del siglo XXI comenzó un proceso para recuperar su aspecto original y desde 2008 está abierta al público como centro de interpretación de Metro de Madrid.

En 1917 Antonio Palacios comenzó a trabajar para la recién creada Compañía Metropolitana Alfonso XIII, contribuyendo con el diseño de la línea decorativa de sus estaciones y la identidad arquitectónica de sus edificios. Entre 1922 y 1931 proyectó la construcción de una serie de instalaciones destinadas a garantizar el suministro eléctrico del servicio, como la Central Eléctrica de Pacífico y las Subestaciones de Quevedo y Salamanca.

Mientas que las dos primeras responden a la tipología de construcción fabril, el edificio de la calle Castelló se mimetiza con los inmuebles vecinos, adquiriendo en su fachada la apariencia de un bloque de viviendas de uso residencial.

En 1917 Antonio Palacios comenzó a trabajar para la recién creada Compañía Metropolitana Alfonso XIII, contribuyendo con el diseño de la línea decorativa de sus estaciones y la identidad arquitectónica de sus edificios. Entre 1922 y 1931 proyectó la construcción de una serie de instalaciones destinadas a garantizar el suministro eléctrico del servicio, como la Central Eléctrica de Pacífico y las Subestaciones de Quevedo y Salamanca.

Antonio Palacios construye en 1925 la Subestación de Quevedo, atendiendo únicamente a criterios racionales y funcionales. Tras la ampliación realizada en 1929, el conjunto queda formado por dos edificios adosados con fachada orientada a calles opuestas. Responden a la tipología de nave industrial, con grandes vanos y escasa ornamentación. Para la fábrica de las fachadas combina piedra, ladrillo y revoco.

Inmersión 360ºVR

Si ya dispones de unas gafas Cardboard, sigue los siguientes pasos y sumérgete en la visión de Antonio Palacios:

- Escanea el código QR con tu móvil*

- Elige un vídeo del canal y reprodúcelo

- Clica el icono “cardboard”

- Coloca el móvil en las gafas y póntelas

- Gira y disfruta de la experiencia

*disponible para smartphones de última generación.

Obras

Edificio de viviendas Luis Harguindey

Uno de los primeros proyectos de Antonio Palacios en Madrid fue la reforma de este edificio de viviendas por encargo de Luis Harguindey, ingeniero y constructor para el que volvería a trabajar posteriormente.

c/ Serrano, 53

Edificio de viviendas Marquesa de Valdegema

Año de edificación: 1904-1905

Sencillo edificio de viviendas en el centro de Madrid, realizado por encargo de la marquesa de Valdegema.

c/ Humilladero, 2

Palacio de Comunicaciones

Año de edificación: 1904-1919

Con tan solo 30 años de edad, en 1904 Antonio Palacios proyecta junto a Joaquín Otamendi uno de los edificios emblemáticos de la arquitectura madrileña moderna, el Palacio de Comunicaciones, concebido para centralizar los servicios de Correos, Telégrafo y Teléfonos. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1993.

Muestra un compendio de las diferentes influencias que marcaron la obra de juventud de Palacios, con detalles neoplaterescos, barrocos, modernistas e, incluso, déco, que combina hasta crear un lenguaje estético particular de gran plasticidad y monumentalidad. Destaca el juego de torres pentagonales que flanquea la fachada principal y el cimborrio octogonal que corona el edificio, todo rematado con crestería y pináculos. En el interior las plantas se distribuyen según criterios racionales y funcionales, con grandes patios diáfanos y galerías comunicadas por pasarelas de hierro. Convertido con el paso del tiempo en uno de los iconos de la ciudad, hoy alberga las oficinas del Ayuntamiento de Madrid.

Plaza de Cibeles

Casas palacio Palazuelo

Año de edificación: 1908-1911

Se trata de un edificio de seis alturas, destinado a albergar viviendas de alquiler, en el que la planta baja está dedicada a locales comerciales, el entresuelo a oficinas y las restantes se distribuyen siguiendo la tipología burguesa de la zona, con dos viviendas por planta organizadas alrededor de un patio principal.

El exterior se caracteriza por sus rasgos compositivos clásicos, de formas estilizadas. Destaca el chaflán con sus miradores, sobre el que se levanta un torreón hexagonal con reminiscencias del neobarroco francés.

c/ Alcalá, 54

Edificio de Viviendas

Año de edificación: 1905

Uno de los primeros edificios que construye Antonio Palacios en Madrid es este edificio de viviendas burguesas. Destaca por su equilibrio compositivo tanto en planta como en fachada, así como por su funcional estructura interior.

Consta de dos viviendas por planta, excepto la principal que estaba enteramente ocupada por la residencia del propietario y acentuada en el exterior por una balaustrada corrida. La decoración tanto exterior como interior es modernista, si bien se advierten elementos propios del secesionismo vienés. Es especialmente original la zona de acceso de carruajes con una rotonda formada por un grupo escultórico de pie circular.

c/ Marqués de Villamejor, 3

Talleres del ICAI

Año de edificación: 1911

A finales del siglo XIX la Compañía de Jesús había creado el Instituto Católico de Artes e Industrias con la finalidad de impulsar la formación de peritos e ingenieros. El arquitecto Enrique Fort es el encargado de construir entre 1904 y 1908 el edificio neomudéjar que albergaba las principales actividades formativas de la institución.

Pocos años después surge la necesidad de ampliar las instalaciones y construir un nuevo edificio de talleres. El proyecto es diseñado y ejecutado por Antonio Palacios, quien construye uno de sus edificios más sencillos, compuesto por un conjunto de naves diáfanas con altos ventanales y lucernarios en las cubiertas. Este edificio ha sufrido profundas remodelaciones y hoy tan solo perduran parte de las fachadas que dan a las calles Alberto Aguilera y Santa Cruz de Marcenado

c/ Calle Santa Cruz de Marcenado, c/v Alberto Aguilera, 25

Banco Español del Río de la Plata

Año de edificación: 1911-1918

El Banco Español del Río de la Plata supuso un punto de inflexión en la arquitectura de Antonio Palacios, al abandonar las reminiscencias historicistas y eclécticas para acercarse a la arquitectura comercial norteamericana.

Los detalles platerescos y barrocos son reemplazados por un clasicismo monumentalista manifestado a través de columnas de órdenes gigantes y cuatro cariátides esculpidas en piedra que flanquean la entrada principal. El interior se articulaba en torno al patio central de operaciones, rematado con una cúpula de vidrio. En torno a él se distribuían las distintas dependencias, conjugando modernidad y monumentalidad en los elementos constructivos.

El edificio sufrió diversas reformas que alteraron su aspecto interior. Hoy en día es la sede central del Instituto Cervantes.

c/ Alcalá, 49

Antiguo Hospital de Jornaleros

Año de edificación: 1909-1916

El Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula fue construido para una institución benéfica sobre un solar que ocupa una manzana entera, entre las calles de Maudes y Raimundo Fernández Villaverde. Está formado por un conjunto de edificios dispuestos sobre un trazado radial, en el que cada uno de los elemento está ubicado y diseñado atendiendo exclusivamente a su función y al público al que está destinado.

Las habitaciones de enfermos ocupan cuatro naves en forma de aspa, articuladas en un patio central que constituía el eje central del conjunto, favoreciendo la comunicación con el resto de dependencias, entre las que se encontraban dos edificios anexos, uno para consultas y operaciones y otro para enfermedades infecciosas. Contaba, además, con amplias galerías diáfanas que proporcionaban luz, ventilación y vistas a patios y jardines. El aspecto exterior está caracterizado por el uso de la piedra, apenas sin trabajar, y por los pináculos y balaustradas de las torres, de reminiscencias platerescas, que alcanzan mayor verticalidad en la iglesia, adquiriendo un perfil que asemeja al del Palacio de Comunicaciones. Fue declarado BIC en 1979.

c/ Maudes, 17

Edificio de Viviendas de alquiler

Año de edificación: 1911-1913

Este edificio de viviendas se articula en torno a un chaflán en el que confluyen una fachada cóncava que se ajusta al trazado de la glorieta y otra que transcurre paralela al eje de la calle Bravo Murillo. Uno de los rasgos que más llama la atención es la sencillez del lenguaje formal que utiliza. A excepción de la cornisa, que se transforma en un pequeño frontón en el cuerpo del chaflán, los motivos ornamentales habituales en sus edificios de viviendas se trasladan a los balcones de hierro forjado. La planta principal queda acusada al exterior por un mirador de esquina, mientras que en la parte superior un torreón subraya la fuerza del chaflán como eje central de la composición. A pesar de carecer de pináculos o crestería es una torre muy «palaciana», pues recuerda bastante a las que coronan el Palacio de Comunicaciones o el Hospital de Maudes.

Glorieta de Quevedo

Edificio de Viviendas Luisa Rodríguez Arzuaga

Año de edificación: 1915-1916

Este edificio fue construido por encargo de doña Luisa Rodríguez Arzuaga para destinarlo a viviendas de alquiler. La fachada muestra una equilibrada combinación de elementos verticales, como ventanas y miradores, con la horizontalidad de cornisas y balaustradas. El interior se articula en torno a un patio circular que se proyecta verticalmente hasta formar un torreón cilíndrico con linterna en la azotea, en cuya esquina se levanta un torreón de planta hexagonal con pináculos. Cada planta estaba distribuida en dos viviendas, excepto la principal, destinada a una única vivienda.

c/ Calle Marqués de Villamejor, 1

Viviendas para los Condes de Bugallal

Año de edificación: 1913-1914

Este es el más monumental de los edificios de viviendas que construyó Antonio Palacios, debido tanto a su ubicación en el antiguo Salón del Prado, como a la personalidad de su propietario, Gabino Bugallal y Araujo. Su residencia ocupaba toda la planta principal, mientras que cada una de las demás alturas se repartía en dos viviendas.

En el exterior, el cuerpo principal estaba modulado por líneas verticales de miradores que se adaptaban al perfil curvo de la fachada en el encuentro de la plaza de Cánovas del Castillo con la calle Cervantes. Presentaba abundante decoración en el sotobanco, como ménsulas, guirnaldas y hojas de laurel, así como jarrones en los machones de la balaustrada de la terraza. Coronaba el edificio un torreón de esquina de reminiscencias platerescas con pináculos y arquería mudéjar.

Plaza Cánovas del Castillo, 4

Edificio de Viviendas

Año de edificación: 1916-1917

Este edificio construido en 1915 por encargo de Martín Lago, presenta el esquema habitual que Antonio Palacios utiliza en sus viviendas acomodadas, con un bajo comercial, un entresuelo y cuatro plantas con dos viviendas cada una a excepción de la principal. La cubierta está coronada por un volumen central, dispuesto a modo de frontón, que originalmente estuvo destinado a estudio de un pintor.

En el exterior destaca el cuerpo central con miradores de hierro y cristal, flanqueado por dos cuerpos laterales con balcones de hierro forjado. La fachada está revestida con revoco a la catalana y decorada con piedra artificial.

c/ Velázquez, 100

Antigua Casa Comercial Palazuelo

Año de edificación: 1920-1921

Con este encargo de Demetrio Palazuelo Maroto, Antonio Palacios introdujo una tipología de edificios innovadora en su función, dedicada exclusivamente a locales comerciales y oficinas de alquiler.

Las fachadas alternan columnas de órdenes gigantes con líneas de miradores, mientras que el interior destaca por la escalera barroca del patio central, al que asoman las galerías onduladas que dan acceso a las oficinas. Una gran vidriera en la cubierta proporciona luz cenital a todo el patio.

c/ Mayor, 4 c/ Arenal, 3

Edificio de Viviendas

Año de edificación: 1919-1920

En la misma época en la que Palacios se encuentra trabajando en el Sanatorio de la Fuenfría, Félix de Egaña Egaña le encarga la construcción de un edificio de viviendas en una de las vías principales del Ensanche, la calle Goya. Recurre a un esquema compositivo muy similar al que ha comenzado a utilizar en sus edificios comerciales, con un cuerpo principal articulado mediante pilastras de orden gigante, una planta baja destinada a locales comerciales y un ático retranqueado con dos torreones en cada extremo.

c/ Goya, 41

Edificio de viviendas

Año de edificación: 1919-1920

Sobre dos edificios adyacentes situados en el Paseo de la Castellana, propiedad de Gregorio Teuteiro, Teuteiro ejecuta Antonio Palacios el proyecto de construcción de dos plantas adicionales con pequeños sotobancos, con el objeto de elevar la altura del edificio y equipararse a los nuevos edificios que en su entorno se estaban levantando. Lo más destacable son los torreones de esquina en la terraza que guardan bastante similitud con los del Palacio de Comunicaciones.

Paseo de la Castellana, 10-12

Antiguo Hotel Alfonso XIII

Año de edificación: 1921-1924

Se trata en realidad de la reforma de un proyecto de viviendas del arquitecto Yarnoz Larrosa que Palacios retoma para transformarlo en el Hotel Alfonso XIII.

El exterior se articula en torno al eje que forma la esquina de Gran Vía con Mesonero Romanos. En el cuerpo central repite la combinación de columnas gigantes con vanos acristalados, mientras que en las terrazas recurre a los torreones con pináculos de influencia neoplateresca que caracteriza a sus primeras obras. Balaustradas y detalles ornamentales de piedra artificial con imágenes secesionistas completan la decoración de las fachadas. En el interior, Palacios distribuyó las habitaciones en torno a un patio central cubierto rodeado en cada planta por una galería de distribución.

c/ Gran Via, 34

Edificio Matesanz

Año de edificación: 1921-1923

Al igual que la Casa Palazuelo, el edificio Matesanz muestra la influencia de la de la Escuela de Chicago en los edificios comerciales que Palacios construye para albergar tiendas, oficinas y despachos.

Repite el esquema compositivo de las fachadas con miradores separados por pilastras de orden gigante que, en esta ocasión, forman una arquería de medio punto. Destaca el vestíbulo de entrada con escalera imperial y ascensores exentos que comunican las diferentes plantas, en las que los departamentos se distribuyen desde una galería de líneas curvas que da al patio central de cubierta acristalada.

c/ Gran Vía, 27

Círculo de Bellas Artes de Madrid

Año de edificación: 1921-1926

Símbolo de la actividad cultural de Madrid durante el siglo XX, el Círculo de Bellas Artes es una de las obras más conocidas de Antonio Palacios, quien llevó a cabo su construcción entre 1921 y 1926.

Precisamente por tratarse de un edificio dedicado a las Bellas Artes, Palacios recurrió a un lenguaje formal clasicista, por considerarlo «canon de belleza permanente e inmortal». Órdenes gigantes y una sucesión vertical de volúmenes y formas son las principales señas de identidad de su monumental fachada, coronada por una gran torre que se eleva a modo de faro de la cultura. En el interior, una escalera barroca de doble tiro une las distintas plantas, estructuradas en función de sus correspondientes usos. En el año 1981 fue declarado Bien de Interés Cultural.

c/ Alcalá, 42

Edificio de viviendas

Año de edificación: 1925

En 1924 el periodista Alfredo Ramírez Tomé encarga a Palacios el derribo de un pequeño inmueble de su propiedad en la calle Alcalá para la construcción de un edificio de viviendas de alquiler. El zócalo comercial y la entreplanta se adaptan a las reducidas dimensiones del solar, mientras que el cuerpo principal sobresale al exterior para generar más espacio interior. Las fachadas presentan un lenguaje depurado y sencillo, sin apenas motivos ornamentales, en el que las líneas de miradores acentúan la verticalidad del conjunto. Como es habitual en la mayoría de sus edificios, la terraza está coronada por dos torreones de formas clasicistas. El interior se articula en torno a un patio central que proporciona iluminación y ventilación a las zonas de servicio.

c/ Alcalá, 139

Edificio de viviendas

Año de edificación: 1912

Antonio Palacios ejecutó la reforma de la fachada de este edificio de viviendas según el esquema tradicional de división tripartita, con una línea de miradores en el cuerpo central, vanos de medio punto en el sotobanco y un torreón en la azotea. Los elementos ornamentales de la fachada están inspirados en la secesión vienesa.

c/ Sagasta, 23

Edificios de viviendas

Año de edificación: 1923-1924

Con estos edificios construidos por encargo de Emilio Rey, Antonio Palacios abandona el aspecto señorial de sus residencias acomodadas para introducirse en el ámbito de la vivienda funcional.

El situado en Viriato, 20 está formado por dos bloques unidos en planta de U, de tal forma que generan un patio abierto que favorece la iluminación y ventilación; mientras que el situado en el número 22 es bastante más sencillo, aunque no deja de sorprender el volumen octogonal que alberga de cuerpo de escaleras, situado en la fachada principal.

c/ Viriato, 20 y 22

Banco Mercantil e Industrial

Año de edificación: 1942-1945

En su última obra madrileña Palacios muestra la evolución de su arquitectura comercial abandonando los motivos ornamentales que decoraban las fachadas de sus obras anteriores e incorporando nuevos materiales, como el pavés y el acero inoxidable.

La fachada de Alcalá se ordena con un gigantesco arco de herradura que alberga un gran mirador, mientras que la fachada de Caballero de Gracia presenta dos cuerpos simétricos y convexos entre los que se dispone la entrada. Un patio de operaciones cubierto por una bóveda de medio cañón acristalada recorre longitudinalmente la planta baja.

Hoy día alberga la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

c/ Alcalá, 31

Edificios de viviendas

Año de edificación: 1935-1941